Cliquez ici pour afficher/masquer la transcription complète

Bonjour à tous, ici Laurent pour Apprendre la Photo. Je suis avec Thomas, que je ne vous présente plus – je dis à chaque fois que je ne vous le présente plus – et avec Denis Dailleux.

Denis, merci de nous accueillir.

Et donc, on est dans un nouvel épisode de La Photo Aujourd’hui (vous l’avez vu dans le titre, c’est en dessous), et on va parler de ses photographies, de ses projets.

Donc c’était ça l’idée, de commencer à photographier ma grand-mère avec une brassée de fleurs, et j’ai photographié toutes les dames de mon village, et après les hommes, que j’ai photographiés avec des légumes.

Ça a été ma première série.

Donc c’était ça l’idée, de commencer à photographier ma grand-mère avec une brassée de fleurs, et j’ai photographié toutes les dames de mon village, et après les hommes, que j’ai photographiés avec des légumes.

Ça a été ma première série.

J’y ai passé cinq étés, hein. Donc j’avançais vraiment doucement, en montrant mon boulot à des amis qui étaient aux Beaux-Arts, pas du tout dans le monde de la photo. Qui avaient fait les Beaux-Arts, parce que je faisais partie de la scène artistique angevine. Et là ils me disaient « ah oui, continue ».

Je me suis dit : il faut que je continue.

J’y ai passé cinq étés, hein. Donc j’avançais vraiment doucement, en montrant mon boulot à des amis qui étaient aux Beaux-Arts, pas du tout dans le monde de la photo. Qui avaient fait les Beaux-Arts, parce que je faisais partie de la scène artistique angevine. Et là ils me disaient « ah oui, continue ».

Je me suis dit : il faut que je continue.

Et en rentrant d’un été, je m’en souviens très bien, j’avais mon labo avec moi – parce que je faisais tout moi-même, j’avais peu de moyens –, j’ai rencontré des banlieusards dans le train Corail. Et cette scène ne pourrait plus avoir lieu maintenant, c’est impensable dans le TGV. Ils étaient là, ils écoutaient du rap fort, enfin c’était plus cool. Et je suis allé les voir. Je leur ai dit : oui, j’ai envie de vous connaître ; et j’avais mes photos des vieux de mon village, et ils m’ont dit : ouais, c’est classe !

Je m’en souviens très bien ; j’ai dit OK, vous seriez d’accord pour que je puisse… j’ai envie de commencer un travail autour de vous.

Et ça s’est fait, je m’en souviens très bien, c’est Coco qui m’a donné son numéro – je me souviens très très bien de ce moment-là.

Et j’hésitais, j’avais une appréhension, j’ai hésité. On commençait à parler des problèmes de banlieue, les années 90 ça commençait à s’échauffer en banlieue, donc je n’étais pas complètement sûr. Et puis au bout d’un moment, je me suis dit : allez, vas-y. Alors j’ai téléphoné.

Ce qui est très fort… alors ils m’ont donné rendez-vous à la gare – parce qu’il n’y avait pas les portables – et quand je suis arrivé, il y avait dix gars qui étaient là, qui m’attendaient, et qui m’ont dit, voilà… C’était un choc ! C’était pas un, c’était toute une bande, surtout d’origine maghrébine, la plupart.

Et je suis arrivé dans la cité et j’ai commencé à les photographier. C’est comme ça que ça s’est fait.

Et en rentrant d’un été, je m’en souviens très bien, j’avais mon labo avec moi – parce que je faisais tout moi-même, j’avais peu de moyens –, j’ai rencontré des banlieusards dans le train Corail. Et cette scène ne pourrait plus avoir lieu maintenant, c’est impensable dans le TGV. Ils étaient là, ils écoutaient du rap fort, enfin c’était plus cool. Et je suis allé les voir. Je leur ai dit : oui, j’ai envie de vous connaître ; et j’avais mes photos des vieux de mon village, et ils m’ont dit : ouais, c’est classe !

Je m’en souviens très bien ; j’ai dit OK, vous seriez d’accord pour que je puisse… j’ai envie de commencer un travail autour de vous.

Et ça s’est fait, je m’en souviens très bien, c’est Coco qui m’a donné son numéro – je me souviens très très bien de ce moment-là.

Et j’hésitais, j’avais une appréhension, j’ai hésité. On commençait à parler des problèmes de banlieue, les années 90 ça commençait à s’échauffer en banlieue, donc je n’étais pas complètement sûr. Et puis au bout d’un moment, je me suis dit : allez, vas-y. Alors j’ai téléphoné.

Ce qui est très fort… alors ils m’ont donné rendez-vous à la gare – parce qu’il n’y avait pas les portables – et quand je suis arrivé, il y avait dix gars qui étaient là, qui m’attendaient, et qui m’ont dit, voilà… C’était un choc ! C’était pas un, c’était toute une bande, surtout d’origine maghrébine, la plupart.

Et je suis arrivé dans la cité et j’ai commencé à les photographier. C’est comme ça que ça s’est fait.

L’histoire a commencé comme ça. Et j’y ai passé beaucoup de temps, j’y ai passé cinq ans, en y allant le dimanche, le dimanche après-midi uniquement. Bon, je n’y allais pas tous les dimanches, parce que, après, je développais, j’amenais à chaque fois des tirages. J’avais une boîte de tirages, et je distribuais. Oh, ils ont des archives.

L’histoire a commencé comme ça. Et j’y ai passé beaucoup de temps, j’y ai passé cinq ans, en y allant le dimanche, le dimanche après-midi uniquement. Bon, je n’y allais pas tous les dimanches, parce que, après, je développais, j’amenais à chaque fois des tirages. J’avais une boîte de tirages, et je distribuais. Oh, ils ont des archives.

Thomas : Ils ont des Denis Dailleux. C’était quelle banlieue ?

Denis : C’était Persan-Beaumont. La ville c’est Persan, mais le terminus, c’est Persan-Beaumont. Il y avait des fois, bon, en hiver, j’avais pas un grand moral, c’était pas toujours facile. Et je partais tout le temps quand il faisait nuit. J’ai des souvenirs un peu difficiles de… j’allais jusqu’à la nuit et puis je rentrais après. Des fois c’était, ouah, c’était pas facile.

Laurent : Pourquoi le dimanche après-midi ?

Denis : Parce que je travaillais.

Laurent : OK, tout simplement. Mais est-ce qu’il y avait peut-être une ambiance particulière ?

Denis : Je ne sais pas pourquoi, c’était le moment que j’aimais bien. Pendant un moment, j’ai voulu m’installer dans la cité, je suis allé voir la mairie. J’étais très mal vu, parce qu’il y avait déjà des problèmes, ils pensaient… De toute façon, heureusement que ça ne s’est pas fait, je n’aurais pas tenu. Entre mon boulot… Et puis ç’aurait été une catastrophe. Je pense qu’il fallait que j’aie un regard extérieur. Mais je me suis dit : oui, ça va être plus fort.

Laurent : La mairie pensait que tu pouvais donner une mauvaise image ?

Denis : Oui, l’accueil a été très froid et j’ai tout de suite compris qu’il y avait un gros problème. Puis, de toute façon, ç’aurait été une erreur monumentale, vraiment.

Thomas : C’est intéressant, parce que dès le début, tu as travaillé sur des temps assez longs. Cinq ans…

Denis : Oui, j’ai toujours travaillé… pour plein de raisons. Déjà parce que, foncièrement, je doute, voilà, ça, c’est très clair, donc j’ai besoin de faire, refaire. Après, je suis très dur, enfin, je peux être très dur avec mon travail, assez exigeant. Des fois je suis content et après je vois que c’est pas bien non plus.

J’étais seul, il fallait que j’avance et puis de temps en temps je téléphonais pour prendre un rendez-vous pour montrer aux institutions, aux journaux. Donc ça a mis beaucoup de temps.

Mais j’ai toujours besoin du long terme.

La seule expérience qui a été brève et qui a débouché sur un livre, c’est le travail sur les martyrs. Parce que là il y avait une urgence. Mais c’est le seul. Tout le reste, c’est très long.

Thomas : Ils ont des Denis Dailleux. C’était quelle banlieue ?

Denis : C’était Persan-Beaumont. La ville c’est Persan, mais le terminus, c’est Persan-Beaumont. Il y avait des fois, bon, en hiver, j’avais pas un grand moral, c’était pas toujours facile. Et je partais tout le temps quand il faisait nuit. J’ai des souvenirs un peu difficiles de… j’allais jusqu’à la nuit et puis je rentrais après. Des fois c’était, ouah, c’était pas facile.

Laurent : Pourquoi le dimanche après-midi ?

Denis : Parce que je travaillais.

Laurent : OK, tout simplement. Mais est-ce qu’il y avait peut-être une ambiance particulière ?

Denis : Je ne sais pas pourquoi, c’était le moment que j’aimais bien. Pendant un moment, j’ai voulu m’installer dans la cité, je suis allé voir la mairie. J’étais très mal vu, parce qu’il y avait déjà des problèmes, ils pensaient… De toute façon, heureusement que ça ne s’est pas fait, je n’aurais pas tenu. Entre mon boulot… Et puis ç’aurait été une catastrophe. Je pense qu’il fallait que j’aie un regard extérieur. Mais je me suis dit : oui, ça va être plus fort.

Laurent : La mairie pensait que tu pouvais donner une mauvaise image ?

Denis : Oui, l’accueil a été très froid et j’ai tout de suite compris qu’il y avait un gros problème. Puis, de toute façon, ç’aurait été une erreur monumentale, vraiment.

Thomas : C’est intéressant, parce que dès le début, tu as travaillé sur des temps assez longs. Cinq ans…

Denis : Oui, j’ai toujours travaillé… pour plein de raisons. Déjà parce que, foncièrement, je doute, voilà, ça, c’est très clair, donc j’ai besoin de faire, refaire. Après, je suis très dur, enfin, je peux être très dur avec mon travail, assez exigeant. Des fois je suis content et après je vois que c’est pas bien non plus.

J’étais seul, il fallait que j’avance et puis de temps en temps je téléphonais pour prendre un rendez-vous pour montrer aux institutions, aux journaux. Donc ça a mis beaucoup de temps.

Mais j’ai toujours besoin du long terme.

La seule expérience qui a été brève et qui a débouché sur un livre, c’est le travail sur les martyrs. Parce que là il y avait une urgence. Mais c’est le seul. Tout le reste, c’est très long.

C’est un boulot impensable à faire maintenant, c’est impossible. Parce que les parents m’observaient derrière les rideaux, c’est très clair. Donc ils ont appelé la police deux ou trois fois, mais bon, la police est arrivée, qu’est-ce que vous faites là ? Ben je fais des photos, j’étais intégré, ça n’a pas été plus loin. Il ne s’est jamais rien passé.

Après, les enfants c’était assez magique ; ils m’emmenaient dans des planques, ils volaient, j’étais devenu un peu… ils avaient confiance en moi. Donc avec eux j’ai vécu des trucs très drôles.

Il y a eu un dimanche, j’ai vu… c’était drôle, j’ai vu, ils couraient, ils avaient des bonbons, ils étaient en train de dévaliser un camion, et ils m’ont fait participer à leur truc. Puis ils m’ont montré leur planque. Ils avaient confiance, quoi.

C’est un boulot impensable à faire maintenant, c’est impossible. Parce que les parents m’observaient derrière les rideaux, c’est très clair. Donc ils ont appelé la police deux ou trois fois, mais bon, la police est arrivée, qu’est-ce que vous faites là ? Ben je fais des photos, j’étais intégré, ça n’a pas été plus loin. Il ne s’est jamais rien passé.

Après, les enfants c’était assez magique ; ils m’emmenaient dans des planques, ils volaient, j’étais devenu un peu… ils avaient confiance en moi. Donc avec eux j’ai vécu des trucs très drôles.

Il y a eu un dimanche, j’ai vu… c’était drôle, j’ai vu, ils couraient, ils avaient des bonbons, ils étaient en train de dévaliser un camion, et ils m’ont fait participer à leur truc. Puis ils m’ont montré leur planque. Ils avaient confiance, quoi.

Thomas : La police est au courant que Denis Dailleux a participé à un vol de bonbons.

Denis : Maintenant, un photographe fait ça, en une journée il est viré. Ça n’existe pas. C’est impensable.

Et les parents, après, je suis devenu copain avec certains parents. Bonjour, vous allez bien ? Ça va. C’était très gentil. De toute façon, je leur offrais les photos. C’était pas plus que ça.

Laurent : Pourquoi tu penses qu’un photographe serait viré, aujourd’hui ? Quelle est la raison de fond qui fait qu’un photographe serait viré aujourd’hui ?

Denis : Il serait mal accueilli. De toute façon, il y aurait un rapport à l’argent. Moi, jamais, pas une fois quelqu’un m’a dit : tu vas te faire du fric, c’est quoi cette histoire ? Faut payer.

Ça ne m’est pas arrivé, ça. Sincèrement, je ne me souviens pas.

Et puis, il y avait plus de confiance. Voilà. Parce que photographier les enfants, maintenant, en banlieue, c’est impensable. La société a changé.

Et puis c’est plus violent. J’y suis retourné vingt ans après, parce que je voulais faire la suite, j’ai tout de suite compris que ce n’était pas possible.

Alors, ceux que j’avais photographiés m’ont dit : ouais, tu vas te faire de l’argent sur notre dos. Je lui ai dit : mais tu plaisantes. Tu crois que je suis là pour te faire… De toute manière, ça n’a jamais été mon intention de faire un travail pour me faire de l’argent.

Laurent : C’est mal connaître ce que gagne un photographe auteur.

Denis : Oui, et puis c’est pas mon moteur. Jamais j’ai pensé à ça.

Thomas : La police est au courant que Denis Dailleux a participé à un vol de bonbons.

Denis : Maintenant, un photographe fait ça, en une journée il est viré. Ça n’existe pas. C’est impensable.

Et les parents, après, je suis devenu copain avec certains parents. Bonjour, vous allez bien ? Ça va. C’était très gentil. De toute façon, je leur offrais les photos. C’était pas plus que ça.

Laurent : Pourquoi tu penses qu’un photographe serait viré, aujourd’hui ? Quelle est la raison de fond qui fait qu’un photographe serait viré aujourd’hui ?

Denis : Il serait mal accueilli. De toute façon, il y aurait un rapport à l’argent. Moi, jamais, pas une fois quelqu’un m’a dit : tu vas te faire du fric, c’est quoi cette histoire ? Faut payer.

Ça ne m’est pas arrivé, ça. Sincèrement, je ne me souviens pas.

Et puis, il y avait plus de confiance. Voilà. Parce que photographier les enfants, maintenant, en banlieue, c’est impensable. La société a changé.

Et puis c’est plus violent. J’y suis retourné vingt ans après, parce que je voulais faire la suite, j’ai tout de suite compris que ce n’était pas possible.

Alors, ceux que j’avais photographiés m’ont dit : ouais, tu vas te faire de l’argent sur notre dos. Je lui ai dit : mais tu plaisantes. Tu crois que je suis là pour te faire… De toute manière, ça n’a jamais été mon intention de faire un travail pour me faire de l’argent.

Laurent : C’est mal connaître ce que gagne un photographe auteur.

Denis : Oui, et puis c’est pas mon moteur. Jamais j’ai pensé à ça.

Laurent : Qu’est-ce que tu en retiens de cette expérience ?

Denis : C’était génial, j’ai adoré. Et puis c’était aussi nos retrouvailles. C’est une histoire de retrouvailles. Elle m’a dit : je croyais que je n’allais jamais te revoir. Donc il y avait quelque chose de très fort. On s’était aimés, et puis après je l’avais oubliée, je pensais qu’elle était morte et qu’on ne m’avait pas informé. Personne ne parlait d’elle, et pourtant elle habitait à 7 kilomètres de chez moi. Elle était complètement, voilà, une vie très simple.

Ça a été super, parce qu’elle a été digne d’une actrice.

Laurent : Qu’est-ce que tu en retiens de cette expérience ?

Denis : C’était génial, j’ai adoré. Et puis c’était aussi nos retrouvailles. C’est une histoire de retrouvailles. Elle m’a dit : je croyais que je n’allais jamais te revoir. Donc il y avait quelque chose de très fort. On s’était aimés, et puis après je l’avais oubliée, je pensais qu’elle était morte et qu’on ne m’avait pas informé. Personne ne parlait d’elle, et pourtant elle habitait à 7 kilomètres de chez moi. Elle était complètement, voilà, une vie très simple.

Ça a été super, parce qu’elle a été digne d’une actrice.

Thomas : On sent que vous vous êtes amusés, dans le livre.

Denis : Ah oui, on a ri.

Thomas : On sent qu’il y a de la mise en scène, qu’il y a du jeu entre vous, il y a une complicité qui ressort aussi dans les images.

Thomas : On sent que vous vous êtes amusés, dans le livre.

Denis : Ah oui, on a ri.

Thomas : On sent qu’il y a de la mise en scène, qu’il y a du jeu entre vous, il y a une complicité qui ressort aussi dans les images.

Denis : Ah oui, on était heureux à chaque fois. Et puis, la photo c’était aussi… Il y avait un truc extraordinaire : elle ne m’a jamais posé une question sur ma vie, ma grand-tante. Et moi j’avais du mal, si je lui en posais, elle me disait : espèce de trou du cul. C’est ce qu’elle me répondait, si je m’intéressais un peu à qui elle était. Elle me répondait ça tout le temps, et moi j’étais scié. Donc la photo, c’était le moment d’être ensemble.

Elle aimait, là, présent. C’était son truc. Je trouvais ça assez formidable.

Et puis, il y a quelque chose, aussi, qui… En Anjou, en tout cas dans mon coin – moi je viens des Mauges, donc, pour les gens qui connaissent – il y a une lourdeur. C’est les guerres de Vendée, tout ça, on s’approche de la Vendée. Il y a quelque chose de l’ordre de la tristesse.

Et ma grand-tante n’est pas du tout là-dedans. Donc ça m’a fait beaucoup de bien. Enfin, elle était dans le présent, il n’y avait pas de gémissements « c’est mieux avant » tout ça. Pas du tout. Aucun préjugé. Elle était libre, assez rock dans sa manière d’être. Et ça, c’était vraiment génial.

Denis : Ah oui, on était heureux à chaque fois. Et puis, la photo c’était aussi… Il y avait un truc extraordinaire : elle ne m’a jamais posé une question sur ma vie, ma grand-tante. Et moi j’avais du mal, si je lui en posais, elle me disait : espèce de trou du cul. C’est ce qu’elle me répondait, si je m’intéressais un peu à qui elle était. Elle me répondait ça tout le temps, et moi j’étais scié. Donc la photo, c’était le moment d’être ensemble.

Elle aimait, là, présent. C’était son truc. Je trouvais ça assez formidable.

Et puis, il y a quelque chose, aussi, qui… En Anjou, en tout cas dans mon coin – moi je viens des Mauges, donc, pour les gens qui connaissent – il y a une lourdeur. C’est les guerres de Vendée, tout ça, on s’approche de la Vendée. Il y a quelque chose de l’ordre de la tristesse.

Et ma grand-tante n’est pas du tout là-dedans. Donc ça m’a fait beaucoup de bien. Enfin, elle était dans le présent, il n’y avait pas de gémissements « c’est mieux avant » tout ça. Pas du tout. Aucun préjugé. Elle était libre, assez rock dans sa manière d’être. Et ça, c’était vraiment génial.

Donc ça a été un lien, j’étais tellement heureux de la voir, et elle était contente de me voir, donc on avançait et elle a adoré. Elle savait, elle avait une intelligence par rapport à la caméra. Elle posait. Quand j’étais mauvais, elle me disait : oh, c’est nul.

Elle avait raison, à chaque fois qu’elle me disait : c’est nul, je cherchais trop. Il y a eu des prises de vues où on partait, parfois je lui disais : aide-moi ; et elle trouvait à ma place. On faisait vraiment ça ensemble.

Elle ne me demandait jamais : est-ce que je peux voir les photos ? Jamais. Je l’ai fait de moi-même, bien sûr. Après, ça a pris de l’importance. Il y a eu un film, il y a eu des vernissages, il y a eu tout ça, elle est devenue une star. Dans le village, elle est devenue la star du village.

Donc ça a été un lien, j’étais tellement heureux de la voir, et elle était contente de me voir, donc on avançait et elle a adoré. Elle savait, elle avait une intelligence par rapport à la caméra. Elle posait. Quand j’étais mauvais, elle me disait : oh, c’est nul.

Elle avait raison, à chaque fois qu’elle me disait : c’est nul, je cherchais trop. Il y a eu des prises de vues où on partait, parfois je lui disais : aide-moi ; et elle trouvait à ma place. On faisait vraiment ça ensemble.

Elle ne me demandait jamais : est-ce que je peux voir les photos ? Jamais. Je l’ai fait de moi-même, bien sûr. Après, ça a pris de l’importance. Il y a eu un film, il y a eu des vernissages, il y a eu tout ça, elle est devenue une star. Dans le village, elle est devenue la star du village.

Thomas : Tu l’as fait en combien de temps, ce projet avec elle ?

Denis : Quinze ans.

Laurent : Ah oui, d’accord ! Je m’attendais à un truc relativement long, mais quinze ans… quand même.

Denis : Quinze ans. C’est facile, parce que je l’ai retrouvée elle avait 80 ans, elle s’est cassé le col du fémur à 95 ans, elle est entrée en maison de retraite et là, je suis allée la voir, bien sûr, mais sans appareil photo.

Je ne pouvais pas supporter l’idée qu’elle soit diminuée. Pour moi elle a été la même, de 80 à 95 je ne l’ai pas vue vieillir, et là c’était dur, donc je me suis dit : ça, je sais pas faire.

Thomas : Tu l’as fait en combien de temps, ce projet avec elle ?

Denis : Quinze ans.

Laurent : Ah oui, d’accord ! Je m’attendais à un truc relativement long, mais quinze ans… quand même.

Denis : Quinze ans. C’est facile, parce que je l’ai retrouvée elle avait 80 ans, elle s’est cassé le col du fémur à 95 ans, elle est entrée en maison de retraite et là, je suis allée la voir, bien sûr, mais sans appareil photo.

Je ne pouvais pas supporter l’idée qu’elle soit diminuée. Pour moi elle a été la même, de 80 à 95 je ne l’ai pas vue vieillir, et là c’était dur, donc je me suis dit : ça, je sais pas faire.

Une fois je l’ai emmenée dans sa maison, c’était inouï, elle était insensée. Je l’ai prise, je l’ai emmenée, on a fait une balade, et je ne l’ai pas photographiée ce jour-là.

Une fois je l’ai emmenée dans sa maison, c’était inouï, elle était insensée. Je l’ai prise, je l’ai emmenée, on a fait une balade, et je ne l’ai pas photographiée ce jour-là.

Thomas : Avec la petite loupe.

Denis : Oui, vraiment. Et ça, c’est dingue parce que ça m’a complètement fasciné. Je pense que je suis beaucoup plus voyeur.

Quand je photographie, par exemple au Ghana, ou même en Égypte, des gens qui n’ont pas du tout l’habitude d’être photographiés – maintenant, ça n’existe plus, ça, c’est fini –, ils ne savent pas, des fois, où je suis. Enfin, même maintenant, je le sens, parce que les gens ne savent pas ce que je vois. Ils ne devinent pas, et du coup.

Thomas : Tu es dans tes réglages, c’est ça.

Denis : Oui, et je vois qu’ils m’oublient. Je le sens, ça, au moment… Et j’adore ce moment-là. C’est ce que je cherche tout le temps, je cherche le moment où l’autre va lâcher, je cherche tout le temps un point… je me dis ça il va lâcher, il va lâcher, donc je suis tendu et je suis dans ce rapport-là. Et le 6×6, c’est génial.

Pour ça, c’est vraiment un appareil magique.

Laurent : C’est à la fois ce que j’avais prévu de creuser, mais tu…, c’est à la fois le fait que ce soit du carré et toi, en termes de composition ça te parle – et d’ailleurs, tu ne fais que du carré, si je ne me trompe pas – et aussi l’ergonomie qui est très particulière de cet appareil. Parce que la plupart des gens, si on leur demande de mimer de prendre une photo, ils vont porter un truc à l’œil, ou éventuellement, peut-être pour les gamins maintenant qui ont surtout des smartphones, ils vont tendre les mains comme ça. Mais c’est une ergonomie hyper particulière, et c’est intéressant.

En plus, je ne sais pas si, peut-être que je me trompe, mais je me demande s’il n’y a pas un côté un peu vulnérable, finalement, du photographe qui est aussi comme ça dans son… Finalement, c’est peut-être moins menaçant pour les gens de…

Denis : C’est plus doux. C’est vachement moins agressif.

Laurent : C’est presque replié sur soi.

Denis : C’est beaucoup plus doux. De toute façon, tu es courbé vis-à-vis de l’autre, donc il n’y a aucune arrogance. Tu ne tires pas. L’autre position, tu tires.

C’est clair que c’est plus doux. De toute façon, ça transparaît dans mon travail.

Thomas : À partir du moment où tu as été au 6×6, tu n’as utilisé que ça ?

Denis : Oui. J’ai quand même eu, techniquement, dans les années où je cherchais avec le 24×36, là par contre, j’ai quand même fait des tentatives où je faisais des séries avec du grain, j’avais acheté du flash… Je cherchais, quand même. Dans ces années-là, techniquement, je cherchais, et après j’ai tout abandonné.

Quand j’ai compris que je commençais à faire des photos qui tenaient la route, ça a été un boîtier, deux objectifs, un film, et j’ai dit, j’arrête. J’ai tout bloqué.

Non seulement j’ai tout bloqué, c’est que j’ai rencontré une photographe qui m’a beaucoup aidé. Ça c’est une très belle histoire, je lui rends hommage. Quand j’étais fleuriste, bon, il s’avère que mon patron est devenu une star dans le milieu, et on avait dix mille…, bon, les stars venaient, les magazines du monde entier venaient à la boutique, et donc moi j’étais fasciné, parce que… – j’étais beaucoup à la confection – et à un moment, ça n’arrêtait pas les photographes qui venaient avec leurs assistants. Ça me faisait toujours un petit pincement au cœur en même temps, mais j’observais ce qui se passait. Parfois, j’essayais de leur dire que je faisais de la photo, en général, bon, c’était pas très bien… ils se disaient c’est quoi l’histoire ?

Mais n’empêche qu’une fois, j’ai discuté avec une photographe qui était en prise de vue, qui s’appelle Noëlle Hoeppe. Et à l’époque, il n’y avait pas de workshop, et à partir de ce moment-là, elle a été vraiment sympathique, et je l’ai vue tous les six mois. C’est elle qui m’a donné une ligne, m’a encouragé. À l’époque, ça marchait du feu de dieu, c’était de la folie, elle n’arrêtait pas. Entre son travail personnel, que je venais de découvrir dans le magazine Caméra, que j’avais beaucoup aimé. Elle enchaînait des pubs énormes, enfin, elle n’arrêtait pas. Et quand j’ai compris qu’elle était une piètre technicienne, ça m’a déjà libéré. Je me suis dit : voilà, on peut être photographe, on peut ne pas être technicien et être photographe.

Et puis, elle m’a expliqué ses prises de vues. Bon, après, elle prenait des assistants, elle était entourée de gens.

Et c’est drôle, à un moment donné, elle me dit : écoutez, moi, le maximum que j’utilise, c’est un réflecteur. Et quand elle a dit ça, je me suis dit : ben, moi, ce sera rien.

C’était très clair. Je me suis dit, je sais que, je voyais le résultat de son travail, et je me suis dit, ben comme ça, j’aurai personne, il n’y aura pas d’interférences, comme ça, avec quelqu’un.

Chacun fait comme il veut, hein, mais pour moi tout est possible.

Après, je disais : j’aurai pas d’assistant, maintenant, dès que je travaille, j’ai envie d’avoir quelqu’un près de moi, donc… Longtemps j’ai travaillé seul, maintenant j’aime être avec quelqu’un.

Thomas : Tu l’as mentionné, je ne peux pas m’empêcher de poser la question. Tu as dit que tu avais un appareil, deux objectifs et surtout UN film. C’est quoi le film qu’a retenu Denis Dailleux ?

Denis : C’est la Fuji 400H.

Thomas : C’est une simple curiosité, mais s’il y en a qu’un, comme ça, depuis le début je me demandais ce que ça pouvait bien être.

Thomas : Avec la petite loupe.

Denis : Oui, vraiment. Et ça, c’est dingue parce que ça m’a complètement fasciné. Je pense que je suis beaucoup plus voyeur.

Quand je photographie, par exemple au Ghana, ou même en Égypte, des gens qui n’ont pas du tout l’habitude d’être photographiés – maintenant, ça n’existe plus, ça, c’est fini –, ils ne savent pas, des fois, où je suis. Enfin, même maintenant, je le sens, parce que les gens ne savent pas ce que je vois. Ils ne devinent pas, et du coup.

Thomas : Tu es dans tes réglages, c’est ça.

Denis : Oui, et je vois qu’ils m’oublient. Je le sens, ça, au moment… Et j’adore ce moment-là. C’est ce que je cherche tout le temps, je cherche le moment où l’autre va lâcher, je cherche tout le temps un point… je me dis ça il va lâcher, il va lâcher, donc je suis tendu et je suis dans ce rapport-là. Et le 6×6, c’est génial.

Pour ça, c’est vraiment un appareil magique.

Laurent : C’est à la fois ce que j’avais prévu de creuser, mais tu…, c’est à la fois le fait que ce soit du carré et toi, en termes de composition ça te parle – et d’ailleurs, tu ne fais que du carré, si je ne me trompe pas – et aussi l’ergonomie qui est très particulière de cet appareil. Parce que la plupart des gens, si on leur demande de mimer de prendre une photo, ils vont porter un truc à l’œil, ou éventuellement, peut-être pour les gamins maintenant qui ont surtout des smartphones, ils vont tendre les mains comme ça. Mais c’est une ergonomie hyper particulière, et c’est intéressant.

En plus, je ne sais pas si, peut-être que je me trompe, mais je me demande s’il n’y a pas un côté un peu vulnérable, finalement, du photographe qui est aussi comme ça dans son… Finalement, c’est peut-être moins menaçant pour les gens de…

Denis : C’est plus doux. C’est vachement moins agressif.

Laurent : C’est presque replié sur soi.

Denis : C’est beaucoup plus doux. De toute façon, tu es courbé vis-à-vis de l’autre, donc il n’y a aucune arrogance. Tu ne tires pas. L’autre position, tu tires.

C’est clair que c’est plus doux. De toute façon, ça transparaît dans mon travail.

Thomas : À partir du moment où tu as été au 6×6, tu n’as utilisé que ça ?

Denis : Oui. J’ai quand même eu, techniquement, dans les années où je cherchais avec le 24×36, là par contre, j’ai quand même fait des tentatives où je faisais des séries avec du grain, j’avais acheté du flash… Je cherchais, quand même. Dans ces années-là, techniquement, je cherchais, et après j’ai tout abandonné.

Quand j’ai compris que je commençais à faire des photos qui tenaient la route, ça a été un boîtier, deux objectifs, un film, et j’ai dit, j’arrête. J’ai tout bloqué.

Non seulement j’ai tout bloqué, c’est que j’ai rencontré une photographe qui m’a beaucoup aidé. Ça c’est une très belle histoire, je lui rends hommage. Quand j’étais fleuriste, bon, il s’avère que mon patron est devenu une star dans le milieu, et on avait dix mille…, bon, les stars venaient, les magazines du monde entier venaient à la boutique, et donc moi j’étais fasciné, parce que… – j’étais beaucoup à la confection – et à un moment, ça n’arrêtait pas les photographes qui venaient avec leurs assistants. Ça me faisait toujours un petit pincement au cœur en même temps, mais j’observais ce qui se passait. Parfois, j’essayais de leur dire que je faisais de la photo, en général, bon, c’était pas très bien… ils se disaient c’est quoi l’histoire ?

Mais n’empêche qu’une fois, j’ai discuté avec une photographe qui était en prise de vue, qui s’appelle Noëlle Hoeppe. Et à l’époque, il n’y avait pas de workshop, et à partir de ce moment-là, elle a été vraiment sympathique, et je l’ai vue tous les six mois. C’est elle qui m’a donné une ligne, m’a encouragé. À l’époque, ça marchait du feu de dieu, c’était de la folie, elle n’arrêtait pas. Entre son travail personnel, que je venais de découvrir dans le magazine Caméra, que j’avais beaucoup aimé. Elle enchaînait des pubs énormes, enfin, elle n’arrêtait pas. Et quand j’ai compris qu’elle était une piètre technicienne, ça m’a déjà libéré. Je me suis dit : voilà, on peut être photographe, on peut ne pas être technicien et être photographe.

Et puis, elle m’a expliqué ses prises de vues. Bon, après, elle prenait des assistants, elle était entourée de gens.

Et c’est drôle, à un moment donné, elle me dit : écoutez, moi, le maximum que j’utilise, c’est un réflecteur. Et quand elle a dit ça, je me suis dit : ben, moi, ce sera rien.

C’était très clair. Je me suis dit, je sais que, je voyais le résultat de son travail, et je me suis dit, ben comme ça, j’aurai personne, il n’y aura pas d’interférences, comme ça, avec quelqu’un.

Chacun fait comme il veut, hein, mais pour moi tout est possible.

Après, je disais : j’aurai pas d’assistant, maintenant, dès que je travaille, j’ai envie d’avoir quelqu’un près de moi, donc… Longtemps j’ai travaillé seul, maintenant j’aime être avec quelqu’un.

Thomas : Tu l’as mentionné, je ne peux pas m’empêcher de poser la question. Tu as dit que tu avais un appareil, deux objectifs et surtout UN film. C’est quoi le film qu’a retenu Denis Dailleux ?

Denis : C’est la Fuji 400H.

Thomas : C’est une simple curiosité, mais s’il y en a qu’un, comme ça, depuis le début je me demandais ce que ça pouvait bien être.

Déjà, je suis tombé amoureux d’un Égyptien, c’est la seule raison. J’étais encore fleuriste, j’avais pas voyagé, j’avais très peu de moyens. Moi, je suis allé en Égypte pour voir Sherif. Mais je suis tombé amoureux du Caire tout de suite. Mais vraiment, je crois en sortant de l’avion, l’odeur, déjà. Je me souviens de ça.

Y a un truc, j’ai adoré cette ville, c’est à un point inouï. C’est vraiment une ville incroyable.

Voilà, donc, de ça est né… Et puis, après, j’ai passé cinq semaines de vacances, j’ai fait très peu d’images. Un petit peu. Sherif vient d’un milieu bourgeois, donc je n’avais pas accès à la vie populaire. Parce que monsieur allait que dans les clubs privés et tout ça.

Oh, j’ai trouvé ça fantastique au début, une vie…, c’est pas du tout mes origines sociales. Je me suis dit : ouah, ça existe, super !

Et je trouve ça génial, mais bon, ça m’a vite agacé. Très, très vite. Holà, ça a ses limites. C’est l’entre-soi, machin, une société bien sclérosée. Donc je lui ai dit : bon, écoute, moi c’est bon, je vais aller prendre l’air.

Donc ça n’a pas été simple au début, mais bon il est intelligent, il a compris, et après ça a été extraordinaire entre nous. Il a adoré ça, donc il est devenu mon assistant.

Bon, j’ai jamais bien parlé l’arabe, et donc aussi, le fait que Sherif soit près de moi, c’est vrai que c’est lui qui négociait tout. Et puis il a aimé, il m’a soutenu, il a cru en moi. Je lui dois beaucoup.

Donc les choses se mettent en place, tous les deux, on le faisait tous les deux.

Donc il y a tout ça qui fait que j’ai eu de la proximité avec les gens. C’est qu’on partait tous les deux et c’était à chaque fois des journées extraordinaires.

Voilà, il y a eu ça. Mais quand j’ai décidé d’aller vivre au Caire, déjà, on était plus ensemble. Du coup… Bon, Sherif est allé vivre en Italie, et à partir du moment où il est parti vivre en Italie, ça a été plus fort que tout. J’ai vu que le cœur me retenait, il fallait que je continue.

Je suis allé vivre au Caire parce que j’en avais marre de la vie parisienne.

Thomas : Tu es resté combien de temps au Caire.

Denis : Huit ans, mais, non, petit à petit, je ne photographiais plus, justement. Le fait d’y être, j’ai eu moins de désir. Le désir naît du manque. C’est connu, hein. Mais quand je rentrais, au bout de – j’avais peu de moyens, donc il fallait que je regagne de l’argent pour repartir. Donc c’était ça, c’était très obsessionnel de gagner un petit peu d’argent. Mais j’étais en manque ! J’arrivais au Caire, c’était vraiment très très fort.

Laurent : Donc tes phases où tu photographiais, c’était plutôt au moment de rentrer au Caire ? C’est vraiment à ce moment-là, car avant ta créativité était…

Denis : Ah oui. J’étais tout le temps… je ne pensais qu’à ça. Il fallait vraiment que je sois tous les jours avec mon appareil. Et pareil, j’y allais rue par rue, je connaissais des gens.

Je suis très fidèle aux lieux, aux gens, et je me déplace doucement.

C’est comme ça, je trouve qu’on crée un lien. Mais ça se fait naturellement. Et quand j’aime un lieu, je veux le revoir, je veux le revoir.

Mais en même temps, c’est quand j’ai vécu au Caire que j’ai ressenti le besoin d’aller au Ghana. De partir du Caire pour aller ailleurs.

Laurent : Du coup, peut-être qu’on parler un peu plus précisément d’au moins certains projets au Caire. Tu me disais avant qu’on commence l’interview que c’était celui-ci qui t’avait fait connaître, surtout…

Déjà, je suis tombé amoureux d’un Égyptien, c’est la seule raison. J’étais encore fleuriste, j’avais pas voyagé, j’avais très peu de moyens. Moi, je suis allé en Égypte pour voir Sherif. Mais je suis tombé amoureux du Caire tout de suite. Mais vraiment, je crois en sortant de l’avion, l’odeur, déjà. Je me souviens de ça.

Y a un truc, j’ai adoré cette ville, c’est à un point inouï. C’est vraiment une ville incroyable.

Voilà, donc, de ça est né… Et puis, après, j’ai passé cinq semaines de vacances, j’ai fait très peu d’images. Un petit peu. Sherif vient d’un milieu bourgeois, donc je n’avais pas accès à la vie populaire. Parce que monsieur allait que dans les clubs privés et tout ça.

Oh, j’ai trouvé ça fantastique au début, une vie…, c’est pas du tout mes origines sociales. Je me suis dit : ouah, ça existe, super !

Et je trouve ça génial, mais bon, ça m’a vite agacé. Très, très vite. Holà, ça a ses limites. C’est l’entre-soi, machin, une société bien sclérosée. Donc je lui ai dit : bon, écoute, moi c’est bon, je vais aller prendre l’air.

Donc ça n’a pas été simple au début, mais bon il est intelligent, il a compris, et après ça a été extraordinaire entre nous. Il a adoré ça, donc il est devenu mon assistant.

Bon, j’ai jamais bien parlé l’arabe, et donc aussi, le fait que Sherif soit près de moi, c’est vrai que c’est lui qui négociait tout. Et puis il a aimé, il m’a soutenu, il a cru en moi. Je lui dois beaucoup.

Donc les choses se mettent en place, tous les deux, on le faisait tous les deux.

Donc il y a tout ça qui fait que j’ai eu de la proximité avec les gens. C’est qu’on partait tous les deux et c’était à chaque fois des journées extraordinaires.

Voilà, il y a eu ça. Mais quand j’ai décidé d’aller vivre au Caire, déjà, on était plus ensemble. Du coup… Bon, Sherif est allé vivre en Italie, et à partir du moment où il est parti vivre en Italie, ça a été plus fort que tout. J’ai vu que le cœur me retenait, il fallait que je continue.

Je suis allé vivre au Caire parce que j’en avais marre de la vie parisienne.

Thomas : Tu es resté combien de temps au Caire.

Denis : Huit ans, mais, non, petit à petit, je ne photographiais plus, justement. Le fait d’y être, j’ai eu moins de désir. Le désir naît du manque. C’est connu, hein. Mais quand je rentrais, au bout de – j’avais peu de moyens, donc il fallait que je regagne de l’argent pour repartir. Donc c’était ça, c’était très obsessionnel de gagner un petit peu d’argent. Mais j’étais en manque ! J’arrivais au Caire, c’était vraiment très très fort.

Laurent : Donc tes phases où tu photographiais, c’était plutôt au moment de rentrer au Caire ? C’est vraiment à ce moment-là, car avant ta créativité était…

Denis : Ah oui. J’étais tout le temps… je ne pensais qu’à ça. Il fallait vraiment que je sois tous les jours avec mon appareil. Et pareil, j’y allais rue par rue, je connaissais des gens.

Je suis très fidèle aux lieux, aux gens, et je me déplace doucement.

C’est comme ça, je trouve qu’on crée un lien. Mais ça se fait naturellement. Et quand j’aime un lieu, je veux le revoir, je veux le revoir.

Mais en même temps, c’est quand j’ai vécu au Caire que j’ai ressenti le besoin d’aller au Ghana. De partir du Caire pour aller ailleurs.

Laurent : Du coup, peut-être qu’on parler un peu plus précisément d’au moins certains projets au Caire. Tu me disais avant qu’on commence l’interview que c’était celui-ci qui t’avait fait connaître, surtout…

Mais je commence toujours comme ça, maintenant. Je commence souvent par un portrait puis après j’observe. Mais c’est souvent comme ça que ça se passe.

Mais je commence toujours comme ça, maintenant. Je commence souvent par un portrait puis après j’observe. Mais c’est souvent comme ça que ça se passe.

Vraiment, au début quand elle m’a dit : il faut voir Le Caire, c’est ça, elle voulait que je sorte du portrait, j’ai essayé d’aller sur les toits. Han, c’est pas mon truc, hein. J’avais vraiment beaucoup, beaucoup de mal. C’était en plein été, il faisait une chaleur…

Et puis, petit à petit, j’ai quand même fait des scènes de rue.

Vraiment, au début quand elle m’a dit : il faut voir Le Caire, c’est ça, elle voulait que je sorte du portrait, j’ai essayé d’aller sur les toits. Han, c’est pas mon truc, hein. J’avais vraiment beaucoup, beaucoup de mal. C’était en plein été, il faisait une chaleur…

Et puis, petit à petit, j’ai quand même fait des scènes de rue.

Là, je passe à autre chose, mais il s’avère que c’est ces images-là que je vends le plus. Et de loin. Beaucoup plus que les portraits.

Alors qu’au départ, ce qui m’anime dans la photographie, c’est les portraits.

Laurent : C’est intéressant. C’est marrant que ça vienne d’une agence qui ait conseillé ça.

Denis : C’est la directrice artistique, Isabelle Gendron, c’est vraiment elle qui m’a dit… Et alors, c’est même à un point, quand j’ai rendu le travail – elle avait raison, parce que c’est plutôt… je pense qu’elle a soulevé quelque chose de mon caractère –, elle m’a dit : vous faites de la résistance ? Parce qu’elle a trouvé que je n’avais pas du tout répondu à ses attentes.

Là, je passe à autre chose, mais il s’avère que c’est ces images-là que je vends le plus. Et de loin. Beaucoup plus que les portraits.

Alors qu’au départ, ce qui m’anime dans la photographie, c’est les portraits.

Laurent : C’est intéressant. C’est marrant que ça vienne d’une agence qui ait conseillé ça.

Denis : C’est la directrice artistique, Isabelle Gendron, c’est vraiment elle qui m’a dit… Et alors, c’est même à un point, quand j’ai rendu le travail – elle avait raison, parce que c’est plutôt… je pense qu’elle a soulevé quelque chose de mon caractère –, elle m’a dit : vous faites de la résistance ? Parce qu’elle a trouvé que je n’avais pas du tout répondu à ses attentes.

Mais quand même si. Pour moi, si. Mais c’était ma limite, je ne pouvais pas faire plus. Après je me suis dit : mais je vais faire de la carte postale. J’avais peur de faire des plans larges du Caire. Mais en même temps, ça peut être très beau. J’en ai fait quand même, il y en a eu un ou deux, mais je voulais pas… je voulais qu’il y ait quelque chose.

Mais ça m’a aidé. Sa réflexion était intéressante, donc parfois il faut savoir écouter.

Moi je trouve qu’il faut montrer, écouter et faire à la fin qu’à sa tête.

Laurent : Le fait d’essayer, ça permet de voir où est la limite pour soi.

Denis : Oui, des fois il faut essayer.

Thomas : C’est marrant, parce que souvent, le portrait, c’est ce qu’il y a de plus difficile, quelque part ; de casser cette glace avec les gens. Et dans ton cas c’est plutôt l’inverse. C’est ça où il t’est facile d’aller et dans l’autre sens, tu…

Denis : Ah oui. Mais moi, je suis d’un contact facile, donc… D’autant plus que, Sherif, lui, a le contact très, très facile. Peut-être aussi que j’étais sûrement au départ un peu inhibé et je me suis vraiment désinhibé. Je pense qu’il y a ça, c’est très clair, parce que le provincial complexé, voilà.

Et l’appareil photo, mon travail photo, ça m’a désinhibé.

Voilà, c’est aussi une thérapie.

Laurent : C’est une excuse aussi pour parler aux gens.

Mais quand même si. Pour moi, si. Mais c’était ma limite, je ne pouvais pas faire plus. Après je me suis dit : mais je vais faire de la carte postale. J’avais peur de faire des plans larges du Caire. Mais en même temps, ça peut être très beau. J’en ai fait quand même, il y en a eu un ou deux, mais je voulais pas… je voulais qu’il y ait quelque chose.

Mais ça m’a aidé. Sa réflexion était intéressante, donc parfois il faut savoir écouter.

Moi je trouve qu’il faut montrer, écouter et faire à la fin qu’à sa tête.

Laurent : Le fait d’essayer, ça permet de voir où est la limite pour soi.

Denis : Oui, des fois il faut essayer.

Thomas : C’est marrant, parce que souvent, le portrait, c’est ce qu’il y a de plus difficile, quelque part ; de casser cette glace avec les gens. Et dans ton cas c’est plutôt l’inverse. C’est ça où il t’est facile d’aller et dans l’autre sens, tu…

Denis : Ah oui. Mais moi, je suis d’un contact facile, donc… D’autant plus que, Sherif, lui, a le contact très, très facile. Peut-être aussi que j’étais sûrement au départ un peu inhibé et je me suis vraiment désinhibé. Je pense qu’il y a ça, c’est très clair, parce que le provincial complexé, voilà.

Et l’appareil photo, mon travail photo, ça m’a désinhibé.

Voilà, c’est aussi une thérapie.

Laurent : C’est une excuse aussi pour parler aux gens.

Parce que des fois, on peut dire qu’on peut me dire que je romantise un peu trop dans mes images, ce souci esthétique est quand même très fort. On peut me le reprocher, hein, j’entends les petites attaques. Là, je me suis dit, sur ce coup-là, je vais pas faire dans le beau. Je voulais juste photographier un quartier tel qu’il est.

Parce que des fois, on peut dire qu’on peut me dire que je romantise un peu trop dans mes images, ce souci esthétique est quand même très fort. On peut me le reprocher, hein, j’entends les petites attaques. Là, je me suis dit, sur ce coup-là, je vais pas faire dans le beau. Je voulais juste photographier un quartier tel qu’il est.

Donc c’est parti comme ça, Mahmoud faisait les interviews, et moi je photographiais après. Ça se passait toujours comme ça.

Donc c’est parti comme ça, Mahmoud faisait les interviews, et moi je photographiais après. Ça se passait toujours comme ça.

Et puis Mahmoud est mort. Il s’est noyé.

Disons qu’on est devenus très, très proches, même pratiquement inséparables, suite à ce travail. Il ne savait pas que La Martinière devait faire le livre, ils ont dit non. Il a été très triste, plus que moi. Et puis après, je lui ai dit : écoute, j’ai commencé un travail sur les mères et fils, est-ce que tu veux continuer avec moi ? Donc on a continué ensemble, et puis il est mort, donc j’ai fini seul. C’était un peu le désespoir.

Puis je suis rentré en France, parce que ça n’avait plus de sens tout ça. C’était fini.

Laurent : Donc c’est arrivé naturellement à une fin.

Denis : Oui, sa mort a marqué la fin. J’ai vu que ça n’avait plus de sens pour moi de rester.

La construction de ce livre, après, c’est grâce au Bec en l’air qu’il a existé, à Fabienne Pavia, c’est grâce à elle. C’est elle qui a eu envie de le faire. Autrement, il ne serait pas là. Parce que ce n’est pas un livre qu’on vend. Enfin, je ne sais pas à combien d’exemplaires ils l’ont vendu, mais…

Laurent : Oui, ce n’est pas facile à…

Denis : Ce n’est pas facile à vendre.

Et puis Mahmoud est mort. Il s’est noyé.

Disons qu’on est devenus très, très proches, même pratiquement inséparables, suite à ce travail. Il ne savait pas que La Martinière devait faire le livre, ils ont dit non. Il a été très triste, plus que moi. Et puis après, je lui ai dit : écoute, j’ai commencé un travail sur les mères et fils, est-ce que tu veux continuer avec moi ? Donc on a continué ensemble, et puis il est mort, donc j’ai fini seul. C’était un peu le désespoir.

Puis je suis rentré en France, parce que ça n’avait plus de sens tout ça. C’était fini.

Laurent : Donc c’est arrivé naturellement à une fin.

Denis : Oui, sa mort a marqué la fin. J’ai vu que ça n’avait plus de sens pour moi de rester.

La construction de ce livre, après, c’est grâce au Bec en l’air qu’il a existé, à Fabienne Pavia, c’est grâce à elle. C’est elle qui a eu envie de le faire. Autrement, il ne serait pas là. Parce que ce n’est pas un livre qu’on vend. Enfin, je ne sais pas à combien d’exemplaires ils l’ont vendu, mais…

Laurent : Oui, ce n’est pas facile à…

Denis : Ce n’est pas facile à vendre.

Et ce livre de Paul Strand sur le Ghana m’avait impressionné. Et je me suis dit, ah oui, le Ghana ! C’est tout. C’est pas plus que ça.

Après, le début, j’ai fait de très mauvaises images, et puis je me suis dit, hou là là, je vais abandonner. J’étais en train de singer ce que je venais de faire au Caire.

Et à un moment donné, j’ai rencontré un garçon qui s’appelle Joseph, qui est devenu mon assistant, et puis Francis, qui sont devenus mes deux assistants, mes amis, et tout s’est fait à travers eux.

Ce lien… j’ai toujours besoin de ce lien, souvent, il faut que j’aie un lien affectif très fort.

Du coup, j’ai documenté le village de Joseph, je me suis installé dans sa famille. Voilà. Il y a eu tout ça. Et pareil avec Francis.

Et ce livre de Paul Strand sur le Ghana m’avait impressionné. Et je me suis dit, ah oui, le Ghana ! C’est tout. C’est pas plus que ça.

Après, le début, j’ai fait de très mauvaises images, et puis je me suis dit, hou là là, je vais abandonner. J’étais en train de singer ce que je venais de faire au Caire.

Et à un moment donné, j’ai rencontré un garçon qui s’appelle Joseph, qui est devenu mon assistant, et puis Francis, qui sont devenus mes deux assistants, mes amis, et tout s’est fait à travers eux.

Ce lien… j’ai toujours besoin de ce lien, souvent, il faut que j’aie un lien affectif très fort.

Du coup, j’ai documenté le village de Joseph, je me suis installé dans sa famille. Voilà. Il y a eu tout ça. Et pareil avec Francis.

Donc c’est eux deux… je n’ai jamais rien fait sans eux. Jamais, jamais.

Après, des fois les gens me disent, c’est difficile de photographier au Ghana. Je ne vois pas, parce que, bon c’est vrai que le fait d’être avec des Ghanéens et qu’il y ait ce rapport de confiance entre nous.

Une fois j’ai eu un très gros problème, ça a très, très mal fini. Il y a eu une bagarre pour un petit détail. Mais bon, c’est Joseph qui était là. C’est vrai que c’est une fois qui a été vraiment difficile. Quand même. Pas simple.

Donc c’est eux deux… je n’ai jamais rien fait sans eux. Jamais, jamais.

Après, des fois les gens me disent, c’est difficile de photographier au Ghana. Je ne vois pas, parce que, bon c’est vrai que le fait d’être avec des Ghanéens et qu’il y ait ce rapport de confiance entre nous.

Une fois j’ai eu un très gros problème, ça a très, très mal fini. Il y a eu une bagarre pour un petit détail. Mais bon, c’est Joseph qui était là. C’est vrai que c’est une fois qui a été vraiment difficile. Quand même. Pas simple.

Laurent : C’est intéressant que finalement, dans chaque projet il y ait une personne – enfin, dans chaque projet à partir de l’Égypte, peut-être –, qu’il y ait vraiment une personne qui soit le lien, finalement. Parce que tu dis que tu as le contact facile…

Denis : Si je n’avais pas rencontré Joseph, je partais, je renonçais.

Laurent : En même temps, ton contact facile, il est peut-être plus dans le fait de lier une relation forte avec une personne, qui va aussi te faciliter le contact avec le reste derrière.

Denis : Oui, parce que moi, j’ai besoin d’une ou deux personnes, et en même temps, au Ghana, je n’ai connu qu’eux. Ça me suffit. Voilà, je suis fidèle.

Moi je les ai aidés dans leur vie, ils m’ont aidé. J’étais là pour eux, ils étaient là pour moi. Pour moi c’est de l’ordre de l’échange.

Et après, c’est l’amitié.

Laurent : Je pense qu’il y a beaucoup de gens qui pourraient trouver ça difficile, justement parce que si tu n’as pas quelqu’un du pays avec toi, peut-être qu’à chaque fois il faut refaire le travail de zéro quand tu rencontres quelqu’un. Donc là, finalement, tu as déjà quelqu’un qui est avec toi et c’est…

Denis : C’est une confiance. Et puis c’est toute une histoire qui se lie avec les familles, tout ça. Donc ça renforce…, enfin pour moi, c’est comme ça que ça marche.

Mais je ne suis pas arrivé en me disant : ouais, super, je vais documenter le Ghana. Pas du tout.

Thomas : Et tu es resté combien de temps au Ghana ? Il s’est étalé sur combien de temps, ce projet, à peu près ?

Denis : Eh bien, le livre, c’est cette année, en y allant peut-être trois à quatre fois par an au début. Mais en même temps, je ne reste pas très longtemps, je reste 15 jours, trois semaines. Je photographie tous les jours, donc c’est très intense. C’est vraiment des journées. Et puis je m’arrête.

J’ai besoin de voir. J’ai tendance à faire trop de bobines. C’est un défaut, carrément un défaut. Une fois que j’y pense, je me dis : holà, faut limiter.

Mais j’ai besoin de revenir pour voir, parce que, voilà, c’est l’argentique, de faire un point et de repartir. Qu’est-ce qui manque ? je vais retourner dans le même lieu. Je vais revoir les mêmes gens. Je vais les rephotographier.

Il y a des prises de vue que je double. Oui oui. Je reviens, je veux la même personne. Parfois, ça m’arrive même, dès le lendemain. J‘ai deviné que c’était très mauvais, donc je dis on recommence.

Thomas : Ah oui, tu as ce courage-là.

Denis : Ah oui, je le fais. Oui oui.

Laurent : Oui, parce que tu ne sais pas forcément si tu vas retrouver les mêmes personnes…

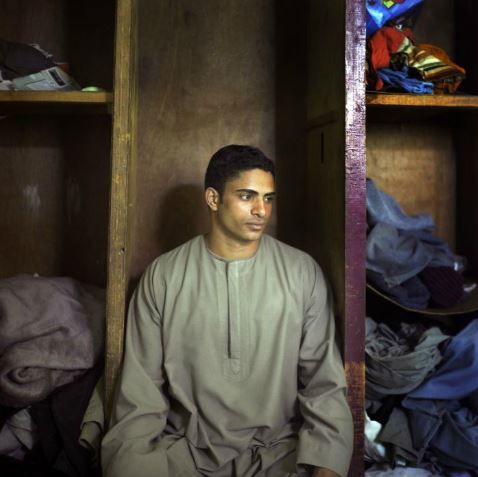

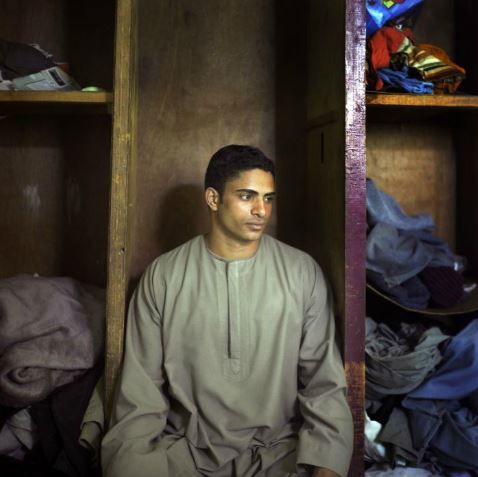

Denis : Oui, des fois ça a été difficile. Il y a une photo (elle est là ?), je peux le raconter. J’ai eu du mal à le retrouver, mais lui je l’avais complètement raté, j’étais sûr. Lui. Ah, je l’avais complètement foiré. Le soir, je me souviens, j’ai réfléchi à la prise de vue et j’ai dit : ho là là, je suis passé à côté. J’ai eu du mal à le retrouver.

Laurent : C’est intéressant que finalement, dans chaque projet il y ait une personne – enfin, dans chaque projet à partir de l’Égypte, peut-être –, qu’il y ait vraiment une personne qui soit le lien, finalement. Parce que tu dis que tu as le contact facile…

Denis : Si je n’avais pas rencontré Joseph, je partais, je renonçais.

Laurent : En même temps, ton contact facile, il est peut-être plus dans le fait de lier une relation forte avec une personne, qui va aussi te faciliter le contact avec le reste derrière.

Denis : Oui, parce que moi, j’ai besoin d’une ou deux personnes, et en même temps, au Ghana, je n’ai connu qu’eux. Ça me suffit. Voilà, je suis fidèle.

Moi je les ai aidés dans leur vie, ils m’ont aidé. J’étais là pour eux, ils étaient là pour moi. Pour moi c’est de l’ordre de l’échange.

Et après, c’est l’amitié.

Laurent : Je pense qu’il y a beaucoup de gens qui pourraient trouver ça difficile, justement parce que si tu n’as pas quelqu’un du pays avec toi, peut-être qu’à chaque fois il faut refaire le travail de zéro quand tu rencontres quelqu’un. Donc là, finalement, tu as déjà quelqu’un qui est avec toi et c’est…

Denis : C’est une confiance. Et puis c’est toute une histoire qui se lie avec les familles, tout ça. Donc ça renforce…, enfin pour moi, c’est comme ça que ça marche.

Mais je ne suis pas arrivé en me disant : ouais, super, je vais documenter le Ghana. Pas du tout.

Thomas : Et tu es resté combien de temps au Ghana ? Il s’est étalé sur combien de temps, ce projet, à peu près ?

Denis : Eh bien, le livre, c’est cette année, en y allant peut-être trois à quatre fois par an au début. Mais en même temps, je ne reste pas très longtemps, je reste 15 jours, trois semaines. Je photographie tous les jours, donc c’est très intense. C’est vraiment des journées. Et puis je m’arrête.

J’ai besoin de voir. J’ai tendance à faire trop de bobines. C’est un défaut, carrément un défaut. Une fois que j’y pense, je me dis : holà, faut limiter.

Mais j’ai besoin de revenir pour voir, parce que, voilà, c’est l’argentique, de faire un point et de repartir. Qu’est-ce qui manque ? je vais retourner dans le même lieu. Je vais revoir les mêmes gens. Je vais les rephotographier.

Il y a des prises de vue que je double. Oui oui. Je reviens, je veux la même personne. Parfois, ça m’arrive même, dès le lendemain. J‘ai deviné que c’était très mauvais, donc je dis on recommence.

Thomas : Ah oui, tu as ce courage-là.

Denis : Ah oui, je le fais. Oui oui.

Laurent : Oui, parce que tu ne sais pas forcément si tu vas retrouver les mêmes personnes…

Denis : Oui, des fois ça a été difficile. Il y a une photo (elle est là ?), je peux le raconter. J’ai eu du mal à le retrouver, mais lui je l’avais complètement raté, j’étais sûr. Lui. Ah, je l’avais complètement foiré. Le soir, je me souviens, j’ai réfléchi à la prise de vue et j’ai dit : ho là là, je suis passé à côté. J’ai eu du mal à le retrouver.

Je l’ai retrouvé et j’aime bien la photo.

Laurent : Oui, voilà, quand c’est le lendemain, c’est possible, mais quelques mois plus tard, c’est compliqué.

Je l’ai retrouvé et j’aime bien la photo.

Laurent : Oui, voilà, quand c’est le lendemain, c’est possible, mais quelques mois plus tard, c’est compliqué.

Et donc à ce moment-là je me suis dit, c’est très populo. C’est là où j’ai dit – j’avais rencontré Joseph deux ou trois jours avant, je l’ai appelé et je lui ai dit : tu viens ?

Il est venu, et c’est comme ça qu’on a commencé, qu’il est devenu mon assistant. Vraiment, il était tout le temps là. Je travaillais à peine, donc c’était pas compliqué.

Et de cette plage qui est minuscule, j’ai fait tout mon miel. En fin de compte.

Et donc à ce moment-là je me suis dit, c’est très populo. C’est là où j’ai dit – j’avais rencontré Joseph deux ou trois jours avant, je l’ai appelé et je lui ai dit : tu viens ?

Il est venu, et c’est comme ça qu’on a commencé, qu’il est devenu mon assistant. Vraiment, il était tout le temps là. Je travaillais à peine, donc c’était pas compliqué.

Et de cette plage qui est minuscule, j’ai fait tout mon miel. En fin de compte.

Je me suis déplacé après, en allant de Accra à Cape Coast, en allant vers la Côte d’Ivoire. Et je ne me suis jamais remis de ce que j’ai vu sur les plages du Ghana.

C’est des plages complètement authentiques, des villages de pêcheurs, il n’y a pas de touristes. C’est inouï d’authenticité et de beauté.

Thomas : Je crois qu’il y a tellement peu de touristes qu’on ne les voit pas sur Google Maps.

Denis : C’est ça. Moi, dès qu’il y a trois touristes, je pars. C’est pas possible, c’est pas mon truc. J’aime bien être le seul Blanc. Et je m’oublie totalement, je suis avec les gens. Et puis ils sont sympas. Ça a été juste ça. Après il y a eu le village de Joseph, qui est à l’intérieur des terres. Je fais de moins bonnes photos, en général, à l’intérieur des terres.

Et puis, au Caire, tout était confiné, mes images sont un peu tout le temps… c’est clos, il y a la nuit. Le Ghana, c’est l’eau, c’est le ciel, j’avais besoin de ça.

Et la mer m’a aidé. Ça, c’est clair.

Je me suis déplacé après, en allant de Accra à Cape Coast, en allant vers la Côte d’Ivoire. Et je ne me suis jamais remis de ce que j’ai vu sur les plages du Ghana.

C’est des plages complètement authentiques, des villages de pêcheurs, il n’y a pas de touristes. C’est inouï d’authenticité et de beauté.

Thomas : Je crois qu’il y a tellement peu de touristes qu’on ne les voit pas sur Google Maps.

Denis : C’est ça. Moi, dès qu’il y a trois touristes, je pars. C’est pas possible, c’est pas mon truc. J’aime bien être le seul Blanc. Et je m’oublie totalement, je suis avec les gens. Et puis ils sont sympas. Ça a été juste ça. Après il y a eu le village de Joseph, qui est à l’intérieur des terres. Je fais de moins bonnes photos, en général, à l’intérieur des terres.

Et puis, au Caire, tout était confiné, mes images sont un peu tout le temps… c’est clos, il y a la nuit. Le Ghana, c’est l’eau, c’est le ciel, j’avais besoin de ça.

Et la mer m’a aidé. Ça, c’est clair.

Laurent : Comment ?

Denis : C’est peut-être psychanalytique tout ça, mais je ne sais pas. Moi j’ai toujours aimé l’eau, déjà. J’aime être au bord de l’eau, il y a quelque chose qui me…, il y a une sensualité pour moi dans l’eau.

Et puis j’ai vu beaucoup de bonheur. Je n’ai jamais vu… Le plus beau bonheur que j’ai vu dans ma vie, c’est les enfants sur les plages au Ghana. C’est magnifique. Il y a une liberté d’être. Les parents aussi, les papas sont très doux, il y a quelque chose de très beau.

Laurent : Comment ?

Denis : C’est peut-être psychanalytique tout ça, mais je ne sais pas. Moi j’ai toujours aimé l’eau, déjà. J’aime être au bord de l’eau, il y a quelque chose qui me…, il y a une sensualité pour moi dans l’eau.

Et puis j’ai vu beaucoup de bonheur. Je n’ai jamais vu… Le plus beau bonheur que j’ai vu dans ma vie, c’est les enfants sur les plages au Ghana. C’est magnifique. Il y a une liberté d’être. Les parents aussi, les papas sont très doux, il y a quelque chose de très beau.

Je pense que j’ai un truc avec la famille, j’ai une fascination – enfin, fascination/haine, c’est soit l’un soit l’autre, je passe de l’un à l’autre. Comme a dit monsieur Gide.

Il y a ça, la famille, la mer, le bonheur des enfants. Oui, j’ai eu sûrement un moment de grâce enfant. Il y a un truc comme ça, voilà. Il y a un bonheur incroyable.

Et ça me nourrit.

Et c’est vrai que les plages, je les quitte quand il fait nuit. Je ne veux pas les quitter. Alors, bon, à l’intérieur des terres, je suis moins inspiré. Et d’ailleurs, je suis parti un mois au Burkina Faso, et j’ai très mal travaillé. Globalement, c’est pas bon.

Je pense que j’ai un truc avec la famille, j’ai une fascination – enfin, fascination/haine, c’est soit l’un soit l’autre, je passe de l’un à l’autre. Comme a dit monsieur Gide.

Il y a ça, la famille, la mer, le bonheur des enfants. Oui, j’ai eu sûrement un moment de grâce enfant. Il y a un truc comme ça, voilà. Il y a un bonheur incroyable.

Et ça me nourrit.

Et c’est vrai que les plages, je les quitte quand il fait nuit. Je ne veux pas les quitter. Alors, bon, à l’intérieur des terres, je suis moins inspiré. Et d’ailleurs, je suis parti un mois au Burkina Faso, et j’ai très mal travaillé. Globalement, c’est pas bon.

Denis : C’est beau et kitsch à la fois.

Laurent : C’est ça. C’est beau et kitsch, il y a un truc à l’indienne qui est très particulier, donc je comprends l’intérêt pour un Français de…

Denis : Oui, alors que pour eux… Je vois, il y a une photographie indienne très importante, en ce moment, qui est intéressante.

Eux vont faire beaucoup de sujets sociaux, je peux comprendre, c’est un pays qui va mal. Très, très mal, même.

Laurent : Ma dernière question, c’était justement sur ça, sur ce que tu avais à venir. Est-ce qu’à part l’Inde, il y a d’autres choses qui se dessinent à l’horizon ?

Denis : J’aimerais, hein. Parce que l’Inde, j’ai un peu… je vois que ce n’est pas aussi facile que ça. Le dernier voyage que j’ai fait, je ne suis pas du tout content de ce que j’ai fait. Pas du tout. Non, je ne sais pas trop si je vais y retourner.

Donc, non, en ce moment je suis en train de chercher.

Laurent : Est-ce que ce n’est pas parce que tu n’as pas encore trouvé quelqu’un pour t’accompagner ?

Denis : Non non. En Inde, ce n’est pas pareil. Je connais des photographes indiens, donc là j’ai un assistant. Ce n’est pas du tout… Que lui, je paye à la journée, tout ça, alors qu’au Ghana, ils sont devenus amis, c’était pas du tout… il était mon assistant, mais c’est pas du tout ce rapport-là.

Là, par contre, je ne travaille pas seul. Je préfère être avec quelqu’un, parce que je trouve que quand on ne parle pas la langue, c’est hyper important d’avoir quelqu’un. Parce que je suis très proche des gens, je rentre en contact ; souvent je déplace les gens, souvent. Parfois le lieu me plaît, c’est OK, mais quand le lieu ne me plaît pas. Après, il y a des gens qui ne veulent pas, j’insiste, viens, donc là il faut que j’aie un assistant.

Très souvent le lieu ne me plaît pas, donc je cherche là où je vais pouvoir faire la photo.

Donc, là, en Inde, j’ai un assistant qui est excellent. C’est un jeune photographe qui est excellent.

Laurent : OK, super, on a hâte de voir ça. Quand ce sera…

Thomas : exposé, tu nous diras quand ce sera mûr.

Denis : Oui, c’est en cours.

Laurent : Merci beaucoup, Denis, pour toutes ces réponses. C’était très intéressant.

Merci à tous d’avoir regardé jusqu’au bout. Je vous mets tous les liens en description pour découvrir le site web de Denis et puis ses livres, etc. si vous voulez en savoir et en voir plus.

Et surtout, pensez à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo, parce que c’est hyper important pour pousser les vidéos un peu plus longues ; c’est pas évident sur YouTube de faire des vidéos sur des formats comme ça.

Et puis je vous dis à plus dans la prochaine vidéo, et d’ici là, à bientôt, et bonnes photos !

Pour aller plus loin :

Site de Denis : http://denisdailleux.com/

Les livres :

Ghana : https://amzn.to/2DSUFIL

Juliette : https://amzn.to/2Rj3E98

Égypte, les martyrs de la révolution : https://amzn.to/2ZuFjSm

Persan-Beaumont : https://amzn.to/2RooPqk

Denis : C’est beau et kitsch à la fois.

Laurent : C’est ça. C’est beau et kitsch, il y a un truc à l’indienne qui est très particulier, donc je comprends l’intérêt pour un Français de…

Denis : Oui, alors que pour eux… Je vois, il y a une photographie indienne très importante, en ce moment, qui est intéressante.

Eux vont faire beaucoup de sujets sociaux, je peux comprendre, c’est un pays qui va mal. Très, très mal, même.

Laurent : Ma dernière question, c’était justement sur ça, sur ce que tu avais à venir. Est-ce qu’à part l’Inde, il y a d’autres choses qui se dessinent à l’horizon ?

Denis : J’aimerais, hein. Parce que l’Inde, j’ai un peu… je vois que ce n’est pas aussi facile que ça. Le dernier voyage que j’ai fait, je ne suis pas du tout content de ce que j’ai fait. Pas du tout. Non, je ne sais pas trop si je vais y retourner.

Donc, non, en ce moment je suis en train de chercher.

Laurent : Est-ce que ce n’est pas parce que tu n’as pas encore trouvé quelqu’un pour t’accompagner ?

Denis : Non non. En Inde, ce n’est pas pareil. Je connais des photographes indiens, donc là j’ai un assistant. Ce n’est pas du tout… Que lui, je paye à la journée, tout ça, alors qu’au Ghana, ils sont devenus amis, c’était pas du tout… il était mon assistant, mais c’est pas du tout ce rapport-là.

Là, par contre, je ne travaille pas seul. Je préfère être avec quelqu’un, parce que je trouve que quand on ne parle pas la langue, c’est hyper important d’avoir quelqu’un. Parce que je suis très proche des gens, je rentre en contact ; souvent je déplace les gens, souvent. Parfois le lieu me plaît, c’est OK, mais quand le lieu ne me plaît pas. Après, il y a des gens qui ne veulent pas, j’insiste, viens, donc là il faut que j’aie un assistant.

Très souvent le lieu ne me plaît pas, donc je cherche là où je vais pouvoir faire la photo.

Donc, là, en Inde, j’ai un assistant qui est excellent. C’est un jeune photographe qui est excellent.

Laurent : OK, super, on a hâte de voir ça. Quand ce sera…

Thomas : exposé, tu nous diras quand ce sera mûr.

Denis : Oui, c’est en cours.

Laurent : Merci beaucoup, Denis, pour toutes ces réponses. C’était très intéressant.

Merci à tous d’avoir regardé jusqu’au bout. Je vous mets tous les liens en description pour découvrir le site web de Denis et puis ses livres, etc. si vous voulez en savoir et en voir plus.

Et surtout, pensez à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo, parce que c’est hyper important pour pousser les vidéos un peu plus longues ; c’est pas évident sur YouTube de faire des vidéos sur des formats comme ça.

Et puis je vous dis à plus dans la prochaine vidéo, et d’ici là, à bientôt, et bonnes photos !

Pour aller plus loin :

Site de Denis : http://denisdailleux.com/

Les livres :

Ghana : https://amzn.to/2DSUFIL

Juliette : https://amzn.to/2Rj3E98

Égypte, les martyrs de la révolution : https://amzn.to/2ZuFjSm

Persan-Beaumont : https://amzn.to/2RooPqk

Présentation

Pour commencer, Denis, est-ce que tu pourrais te présenter pour l’audience d’Apprendre la Photo qui ne te connaît pas ? Denis : On va dire que je suis photographe plutôt portraitiste, mais que j’ai une passion pour les gens du peuple, on va dire. Laurent : OK, d’accord. Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu en es venu à la photographie ? Quel était le moteur au départ, comment tu as commencé ? Denis : Alors, quel est le moteur ? Je pense que c’est sûrement plein de choses. À l’origine, je viens d’un milieu pas du tout artistique ; un milieu rural. Un petit village en Anjou qui était un peu hors du temps. J’ai adoré ça, je croyais que je n’allais jamais en sortir. Mais il a fallu en sortir un jour. Il s’avère que mon village a été ravagé par les guerres de Vendée – il y a eu un massacre – et qu’un grand sociologue américain a décidé de s’installer dans mon village pour faire une étude sociologique importante, de dix ans. Et donc on a vécu pendant dix ans… enfin, ma mère m’a dit qu’ils étaient là le jour de ma naissance, ils sont venus, ils ont demandé « est-ce que ça va ? », donc je les ai connus jusqu’à l’âge de dix ans. C’est-à-dire que le sociologue s’est installé un an et après, ses étudiants sont restés dans le village. Et un des étudiants était ami de mes parents, il peignait, il photographiait, il écrivait. Voilà, c’était mon premier contact, je crois ; parce que j’ai beaucoup d’archives, du coup, il m’a beaucoup photographié enfant. Donc j’ai beaucoup regardé ses planches contact. Mais ça, c’est complètement inconscient, parce que ce n’est pas avec ça que je ne me suis dit « je vais être photographe un jour ». C’était même, vu mes origines, je ne pensais pas du tout à la photographie, c’était pas possible, c’était pas du tout…, c’était impensable, même. Donc c’est venu beaucoup plus tard. Mais je pense que ça, ça a été un premier contact, quand même, parce que je l’observais ; quand il peignait, j’étais près de lui. Il y a eu peut-être quelque chose qui s’est passé comme ça. Mais après, j’ai commencé la photographie, une des raisons c’est… à 20 ans je jouais dans un groupe de rock, j’ai arrêté, j’ai dit je vais faire un truc tout seul. Et la photographie, ça m’a semblé plus simple. Enfin, il y avait quelque chose vers l’art, je voulais y aller. Alors, quoi, j’avais beaucoup de mal à savoir. La musique c’était non, enfin j’avais fait l’expérience, c’était non. Thomas : Et puis c’est un travail en collectif, la musique. Denis : Voilà, il y avait ça, et puis, je suis assez opiniâtre, ça c’est clair, donc j’ai pris beaucoup de cours, tout ça. Et puis je voyais bien que j’arrivais au bout de mes limites. Je ne suis pas un technicien, en rien – j’étais batteur. Et voilà, j’ai décidé d’arrêter. Peindre, la peinture, je voyais bien que je n’avais pas… On sait si on a du talent ou si on n’en a pas tout de suite. Et la photo on peut essayer. Encore plus maintenant avec le numérique, je pense. Mais je me disais, au moins, faire une bonne image, c’est facile. Après, ce qui est très dur, c’est d’en produire une deuxième. Là, ça devient un enfer. Vraiment un enfer. Mais c’est ce que je me suis dit, et j’ai tenté et puis voilà, j’ai commencé à le faire par passion. Après, voilà… mon village est très catholique, je passais mon temps à observer les fresques à l’église. Je pense que tout ça est très très puissant. D’autant plus que mon village était un village martyr, il y avait des fresques partout ! l’église est immense, donc le dimanche, voilà, moi j’allais à la messe, tout ça, donc je passais mon temps à observer les images, tout ça me fascinait. C’est venu après sur le tard, mais je n’aurais jamais dit, enfant, à mes parents : je veux faire des études de photo. C’était impensable. Laurent : Il y a eu un terreau avec… Denis : Je crois que c’est un terreau… Laurent : avec de l’art autour, et puis derrière une volonté de faire quelque chose de ça. Denis : Oui… Laurent : C’est intéressant que tu sois passé par d’autres choses. Denis : Après, oui, j’avais des difficultés scolaires, et donc, comment dire, c’est très bouché. Enfant, j’avais un horizon très, très bouché. Donc je voulais absolument, en fin de compte… Il y avait aussi la volonté de, ça c’est très clair, de… comment dire… de toutes les impossibilités qui étaient devant moi, de les contourner et de… Thomas : De déjouer le destin, un peu ? Denis : Oui, il y avait ça aussi, qui était très fort derrière. C’est une des raisons. Laurent : C’est intéressant qu’il y ait plein de choses qui se soient groupées pour mener à ça. Denis : C’est tout ça qui a fait que je suis allé vers la photo. Thomas : Personne ne commence pour les mêmes raisons, de toute façon, j’ai l’impression, à chaque fois qu’on pose la question.Les débuts

Thomas : Alors, je sais qu’un de tes premiers projets c’était de travailler sur la banlieue. Et du coup, comment le garçon qui a grandi dans le milieu rural en est arrivé à photographier la banlieue ? Comment ça s’est passé ? Et est-ce que c’est quelque chose que tu pourrais faire encore aujourd’hui ? Denis : Oui, c’est une bonne question. En fait, moi je suis arrivé à Paris, je suis vraiment un provincial qui est monté à Paris. Je me souviens du jour où je suis arrivé à Paris. J’ai eu tout de suite, en arrivant à la gare Montparnasse, je me suis dit que ça allait être difficile. Je l’ai senti. Et ça s’est avéré plus que difficile ; je ne connaissais personne, donc, voilà. J’ai essayé d’être assistant, ou, voilà… je voulais m’intégrer dans le milieu de la photo. Après, comme je suis un piètre technicien, j’ai essayé et ça s’avérait pas terrible. Ce n’était pas du tout concluant, ça ne se passait pas bien du tout. J’ai compris aussi en observant – parce que j’ai assisté quelques photographes, mais ça n’a pas duré longtemps… –, j’ai compris une chose en assistant, c’est qu’il y avait un phénomène de mimétisme qui arrivait très vite. Et je me suis dit, ha…, j’avais pas encore trouvé, je ne savais pas ce que je voulais faire encore, et c’était un petit peu dangereux aussi. Et puis il a fallu que je travaille pour vivre tout simplement, et j’ai repris ma première formation – j’avais fait une école d’horticulture, après j’ai fait une formation de fleuriste – que je n’avais jamais exercée. Et je suis allé voir un jeune fleuriste qui s’installait, qui est devenu une star dans le milieu, qui s’appelle Christian Tortu. C’était LE grand fleuriste des années 90. Et voilà, je suis resté dix ans chez lui.Premiers projets

Mais j’ai décidé de ne pas abandonner mon rêve. Et puis là – je raconte toujours cette histoire, mais c’est comme ça que ça s’est passé –, à un moment donné c’est devenu très très compliqué, c’est devenu très douloureux – parce que j’ai vu que je n’allais pas y arriver –, j’étais complètement perdu, et c’est en lisant « Lettres à un jeune poète » que j’ai tout trouvé. Et plein de gens le disent, plein de gens disent ça, mais moi c’est comme ça que ça s’est fait. Parce que lui dit, à un moment donné, le conseil qu’il donne au jeune poète, c’est : si vous êtes complètement paumé, il y a un truc qui vous appartient, c’est votre enfance. Comme moi, il y a eu un truc très puissant dans mon enfance, je me suis dit : bon, ben je vais faire un retour dans mon village, et je vais photographier les vieilles dames. C’était l’idée parce que je vivais dans une maison très modeste avec mes parents et mes grands-parents, et j’ai passé toute mon enfance dans le jardin avec ma grand-mère. Donc c’était ça l’idée, de commencer à photographier ma grand-mère avec une brassée de fleurs, et j’ai photographié toutes les dames de mon village, et après les hommes, que j’ai photographiés avec des légumes.

Ça a été ma première série.

Donc c’était ça l’idée, de commencer à photographier ma grand-mère avec une brassée de fleurs, et j’ai photographié toutes les dames de mon village, et après les hommes, que j’ai photographiés avec des légumes.

Ça a été ma première série.

J’y ai passé cinq étés, hein. Donc j’avançais vraiment doucement, en montrant mon boulot à des amis qui étaient aux Beaux-Arts, pas du tout dans le monde de la photo. Qui avaient fait les Beaux-Arts, parce que je faisais partie de la scène artistique angevine. Et là ils me disaient « ah oui, continue ».

Je me suis dit : il faut que je continue.

J’y ai passé cinq étés, hein. Donc j’avançais vraiment doucement, en montrant mon boulot à des amis qui étaient aux Beaux-Arts, pas du tout dans le monde de la photo. Qui avaient fait les Beaux-Arts, parce que je faisais partie de la scène artistique angevine. Et là ils me disaient « ah oui, continue ».

Je me suis dit : il faut que je continue.

Et en rentrant d’un été, je m’en souviens très bien, j’avais mon labo avec moi – parce que je faisais tout moi-même, j’avais peu de moyens –, j’ai rencontré des banlieusards dans le train Corail. Et cette scène ne pourrait plus avoir lieu maintenant, c’est impensable dans le TGV. Ils étaient là, ils écoutaient du rap fort, enfin c’était plus cool. Et je suis allé les voir. Je leur ai dit : oui, j’ai envie de vous connaître ; et j’avais mes photos des vieux de mon village, et ils m’ont dit : ouais, c’est classe !

Je m’en souviens très bien ; j’ai dit OK, vous seriez d’accord pour que je puisse… j’ai envie de commencer un travail autour de vous.

Et ça s’est fait, je m’en souviens très bien, c’est Coco qui m’a donné son numéro – je me souviens très très bien de ce moment-là.

Et j’hésitais, j’avais une appréhension, j’ai hésité. On commençait à parler des problèmes de banlieue, les années 90 ça commençait à s’échauffer en banlieue, donc je n’étais pas complètement sûr. Et puis au bout d’un moment, je me suis dit : allez, vas-y. Alors j’ai téléphoné.

Ce qui est très fort… alors ils m’ont donné rendez-vous à la gare – parce qu’il n’y avait pas les portables – et quand je suis arrivé, il y avait dix gars qui étaient là, qui m’attendaient, et qui m’ont dit, voilà… C’était un choc ! C’était pas un, c’était toute une bande, surtout d’origine maghrébine, la plupart.

Et je suis arrivé dans la cité et j’ai commencé à les photographier. C’est comme ça que ça s’est fait.

Et en rentrant d’un été, je m’en souviens très bien, j’avais mon labo avec moi – parce que je faisais tout moi-même, j’avais peu de moyens –, j’ai rencontré des banlieusards dans le train Corail. Et cette scène ne pourrait plus avoir lieu maintenant, c’est impensable dans le TGV. Ils étaient là, ils écoutaient du rap fort, enfin c’était plus cool. Et je suis allé les voir. Je leur ai dit : oui, j’ai envie de vous connaître ; et j’avais mes photos des vieux de mon village, et ils m’ont dit : ouais, c’est classe !

Je m’en souviens très bien ; j’ai dit OK, vous seriez d’accord pour que je puisse… j’ai envie de commencer un travail autour de vous.

Et ça s’est fait, je m’en souviens très bien, c’est Coco qui m’a donné son numéro – je me souviens très très bien de ce moment-là.

Et j’hésitais, j’avais une appréhension, j’ai hésité. On commençait à parler des problèmes de banlieue, les années 90 ça commençait à s’échauffer en banlieue, donc je n’étais pas complètement sûr. Et puis au bout d’un moment, je me suis dit : allez, vas-y. Alors j’ai téléphoné.

Ce qui est très fort… alors ils m’ont donné rendez-vous à la gare – parce qu’il n’y avait pas les portables – et quand je suis arrivé, il y avait dix gars qui étaient là, qui m’attendaient, et qui m’ont dit, voilà… C’était un choc ! C’était pas un, c’était toute une bande, surtout d’origine maghrébine, la plupart.